为深入挖掘陕西红色工业遗址,激发青年学子的爱国情怀,坚定技能报国职业理想,7月10日上午,陕西工业职业技术大学“秦工薪火”实践团赴西安大华1935文化创意园区开展实践活动。实践团通过专业讲解员的系统讲解与团队成员的深度研学,全面回溯了这一工业遗址的百年变迁,在历史与现实的交织中,深刻感悟工业文明的传承与时代发展的脉搏。

回溯发展脉络,触摸工业历史印记

在讲解员的引导下,实践团成员循着时间线索,深入了解了大华1935的前世今生。其前身为1935年建成的大华纺织厂,作为民国时期西北地区重要的纺织工业基地,初创时便承载着“实业救国”的理想。讲解员介绍,建厂初期,面对设备短缺、技术落后的困境,老一辈创业者凭借坚韧意志,逐步奠定了西北纺织工业的基础;抗战时期,工厂克服轰炸威胁坚持生产,为前线提供军需物资,成为支援抗战的工业力量;新中国成立后,通过公私合营迈入快速发展阶段,生产规模与技术水平显著提升,一度成为区域纺织业的标杆,产品远销各地,见证了计划经济时期工业体系的建立与壮大。

导师引航党课,众志聆听悟理

党课现场,团队指导教师李小燕老师以《纺锤铿锵亿峥嵘,青春向党启新程》为题,结合大华1935由纺织厂旧址改造的历史背景,选取“纺锤”这一工业符号为切入点,回顾了革命年代产业工人在党的领导下艰苦奋斗的峥嵘岁月,阐释了红色基因与工业精神的传承脉络。同时,引导在场青年从历史中汲取力量,明确新时代青春向党、担当作为的实践方向。

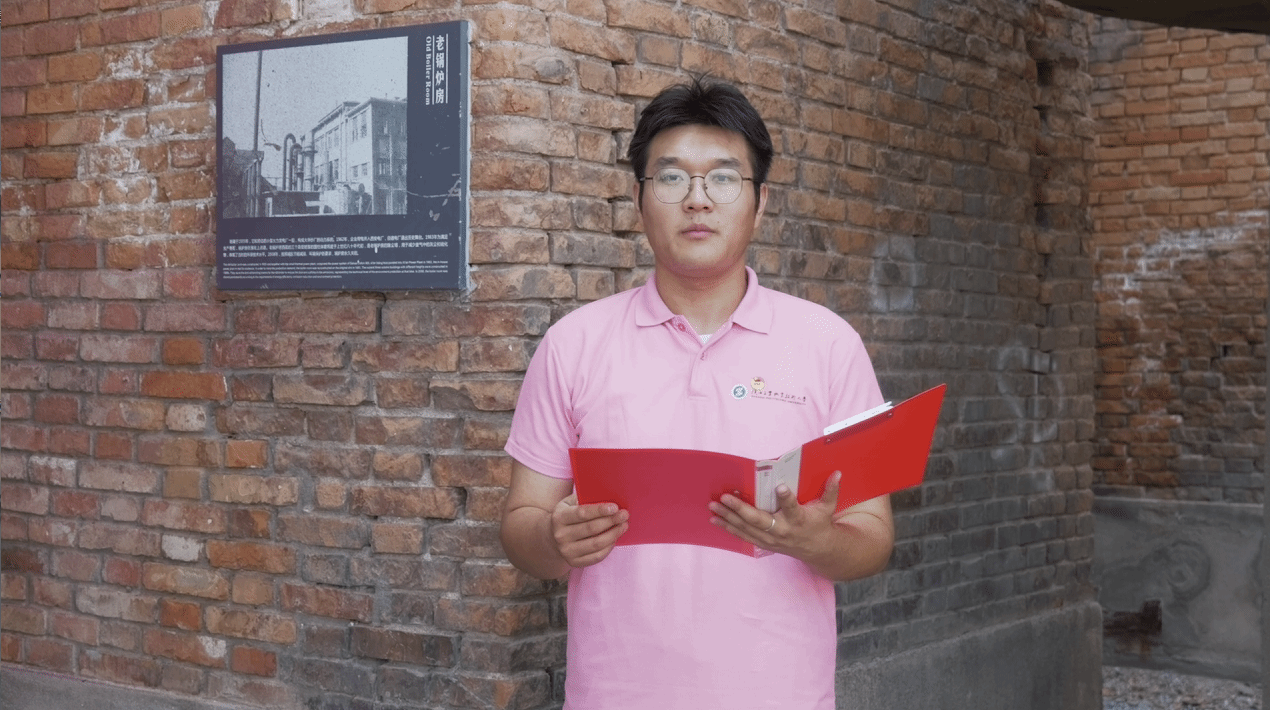

微宣讲聚力量,砥砺奋进跟党走

站在大华纱厂的红砖墙前,触摸着被时光打磨的机器零件,掌心下的锈迹仿佛是百年岁月留下的指纹。就在这新旧交织的静谧里,岳乐成同学的微宣讲如同一把钥匙,轻轻打开了历史的闸门。他的话语中带着轻快与温度:“抗战时期,是党的号召让工人们凝聚起力量,冒着轰炸守护机器不停产;新中国成立后,在党的指引下,这里通过公私合营焕发新生,织出了支援国家建设的经纬。如今的转型,更是党领导下文化传承与创新的生动实践,每一块红砖都镌刻着跟党走的足迹。”

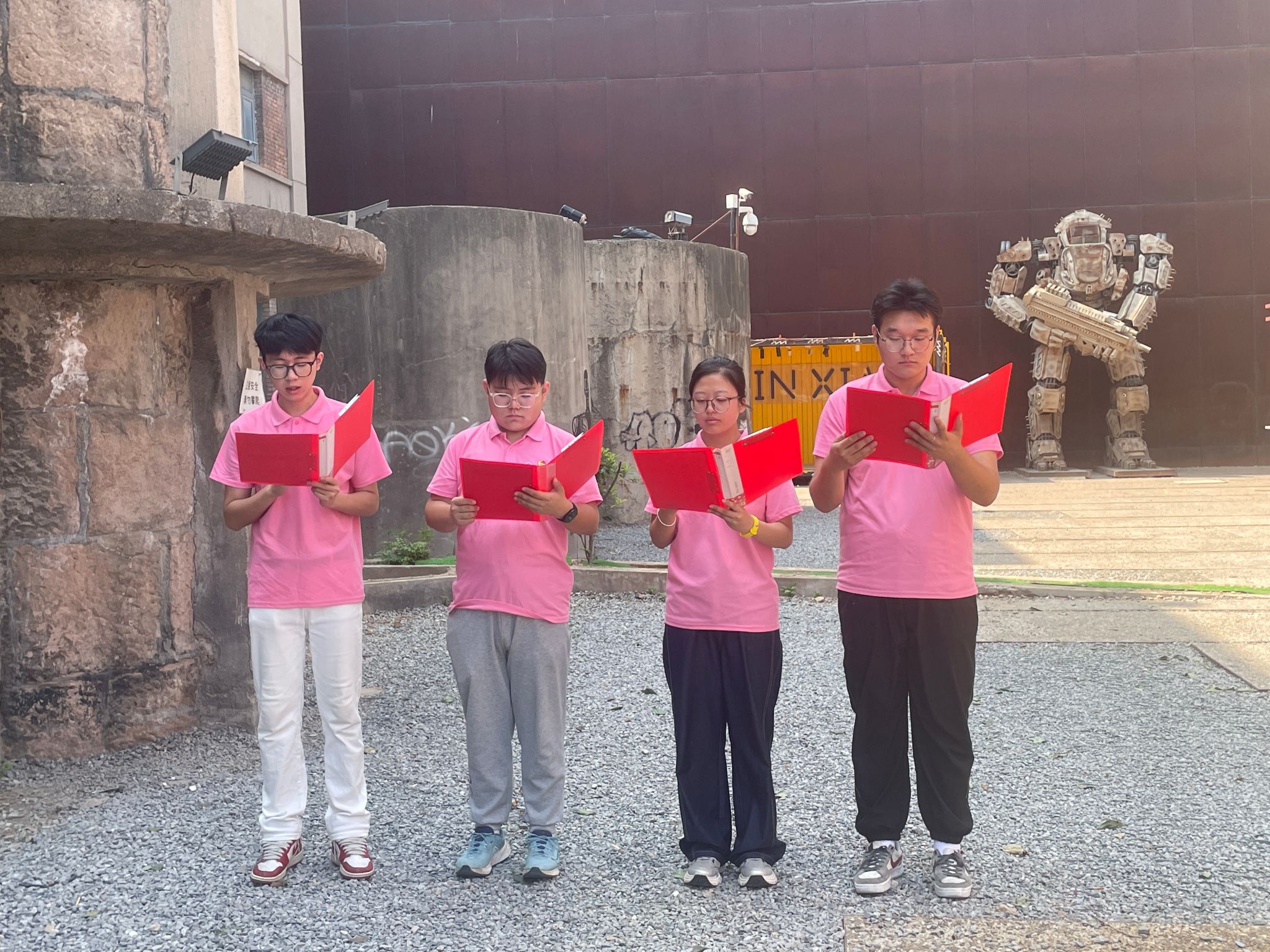

团员放声吟诵,文韵浸润人心

“秦工薪火”实践团成员四人联袂呈现的朗诵,以铿锵语调回溯工业历史的峥嵘岁月,用深情笔触描摹先辈实业报国的赤诚初心。从大华纱厂的机杼声声到老钢厂的炉火熊熊,从战火中的坚守到转型时的探索,字字句句承载着对工业遗产的敬畏、对奋斗精神的礼赞。声情交融间,既展现了实践团对历史的深刻体悟,更传递出青年一代传承“秦工”薪火、赓续工业精神的坚定信念,让听者在激昂旋律中感受时代脉搏,在历史回响中汲取前行力量。

“秦工薪火”实践团通过听讲解、观实物、深交流,系统梳理了大华1935的发展脉络,在时空变迁的体验中,进一步坚定了传承工业精神、探索文化创新的信念。实践团将以此次活动为契机,持续挖掘工业遗产中的精神内涵,为工业文化的传承与青年力量的施展搭建桥梁。

学院微信

学院微信